Китай, официальное название страны — Китайская Народная Республика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира; занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде.

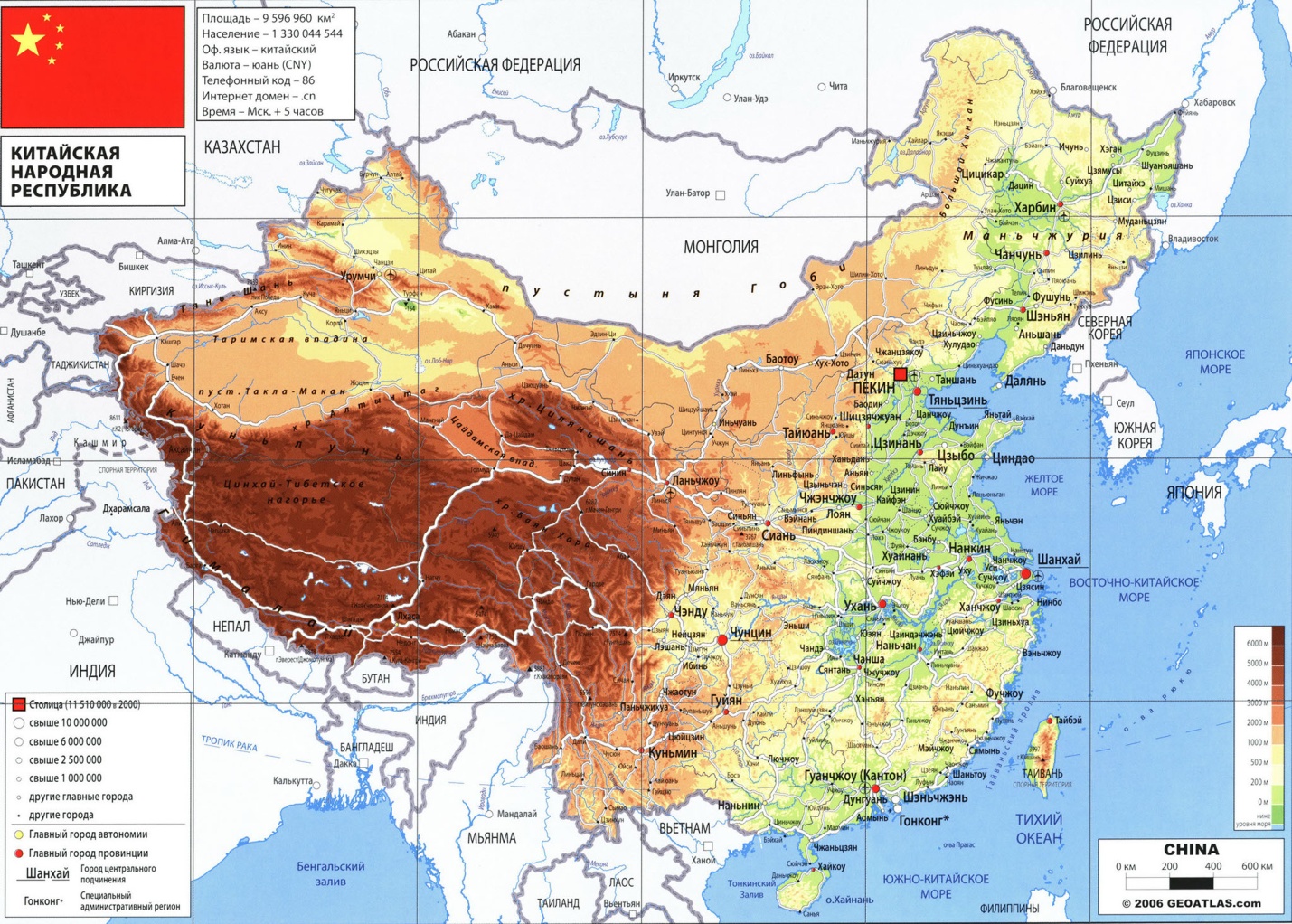

Площадь занимаемой территории составляет 9.598.962 км2 (рис.1)

Рис.1 Китай на политической карте.

Географическое положение и природно-климатические условия. Государство располагается в Центральной и Восточной Азии. Охватывает исторические китайские земли, Внутреннюю Монголию, Синьцзян (Восточный Туркестан), Северо-Восток (Маньчжурию) и Тибет. Граничит на северо-востоке с Кореей и Россией, на севере – с Монголией, на северо-западе – с Казахстаном, на западе – с Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном и территориями Кашмира, на юго-западе и юге – с Индией, Непалом и Бутаном, на юго-востоке – с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом. Общая протяженность наземных границ составляет 22117 км. На востоке омывается Желтым, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями; протяженность береговой линии – 14,5 тыс. км.

В пределах Китая различают три крупных орографических района: на юго-западе Тибетское нагорье высотой более 2000 м над у.м.; к северу от него пояс гор и высоких равнин, расположенный в интервале высот от 200 до 2000 м над у.м., и на северо-востоке, востоке и юге страны – низменные аккумулятивные равнины (ниже 200 м над у.м.) и невысокие горы.

Тибетское нагорье занимает более четверти территории Китая и включает Тибетский автономный район, провинцию Цинхай и западную часть провинции Сычуань. Западные и центральные части нагорья, расположенные выше 4000 м, справедливо называют «крышей мира». Многочисленные хребты, пересекающие Тибет, имеют широтное простирание и поднимаются до высот 5500–7600 м. Хребты разделяются широкими долинами, холодными и преимущественно незаселенными. Нагорье обрамлено еще более высокими горными хребтами: с юга – Гималаями с высочайшей вершиной Джомолунгмой (Эверест, 8848 м), на северо-западе – горами Каракорум и Памир, на севере – величественными горными хребтами Куньлунь, Алтынтаг и Циляньшань, которые круто обрываются в северном направлении.

На северо-востоке Тибетского нагорья, между горами Куньлунь на юге и хребтами Алтынтаг и Циляньшань на севере, на высотах 2700–3000 м над у.м. расположена впадина Цайдам. Западная часть впадины занята пустыней, а в ее центральной части имеются обширные болота и соленые озера. В основном кочевое население этого района на протяжении многих столетий занимается разведением лошадей. Открытие месторождений нефти, угля и железных руд в этой котловине и разработка богатых залежей соли способствовали развитию местной промышленности.

Северные и западные районы Тибета и котловина Цайдам представляют собой бассейны внутреннего стока. Здесь расположены сотни бессточных соленых озер, в которые впадают небольшие реки. На северном склоне Гималаев берет начало р. Брахмапутра (на территории Китая имеет название Мацанг, а затем Цзангбо) и на протяжении 970 км течет на восток, а затем, прорезая горные хребты, поворачивает на юг и выходит на равнины Северной Индии. Брахмапутра и ее притоки текут в глубоких защищенных долинах, что способствует концентрации оседлого населения в таких городах, как Лхаса, Гьянгдзе и Шигадзе. На восточной окраине Тибетского плато берут начало три из величайших рек мира – Янцзы, Меконг и Салуин. В этом районе огромные хребты, пересекающие плато Тибет, изгибаются в юго-восточном, а затем в южном направлении и обычно превышают 3000 м, а некоторые вершины достигают более высоких отметок. Так, например, пик Гуангашань (Миньяк-Ганкар) в горах Дасюэшань на западе провинции Сычуань поднимается до 7556 м.

Пояс нагорий и впадин примыкает к Тибетскому нагорью на севере, северо-востоке и востоке и имеет диапазон высот от 200 до 2000 м. К этому поясу приурочены автономные районы Синьцзян-Уйгурский, или Синьцзян, и Внутренняя Монголия и равнины собственно Китая, значительно различающиеся по характеру рельефа.

В Синьцзяне, расположенном к северу от гор Куньлунь, имеются две крупные впадины внутреннего стока – Таримская и Джунгарская. Таримская впадина простирается от Кашгара на западе до Хами (Кумул) на востоке и имеет абсолютные высоты от 610 м в центральной части до 1525 м по периферии. Впадина обрамлена горами Куньлунь и Алтынтаг с юга, Памиром на западе и Тянь-Шанем на севере. Все эти горы имеют высоты более 6100 м. С востока Таримская впадина ограничена менее внушительными горными хребтами с отдельными вершинами, превышающими 4300 м. К ее центральной части приурочена одна из самых сухих и труднодоступных пустынь мира – Такла-Макан. Река Тарим и ее притоки, берущие начало в горах и имеющие ледниковое питание, теряются в песках этой пустыни или впадают в соленое озеро Лобнор (в этом районе КНР проводит свои ядерные испытания). К северу от оз. Лобнор находится самая низкая поверхность суши в Восточной Азии – Турфанская впадина протяженностью ок. 100 км в широтном направлении и ок. 50 км – в меридиональном. Ее наиболее опущенная часть имеет абсолютную отметку –154 м. Для района Турфанской впадины характерны огромные годовые амплитуды температур: от 52° C летом до -18° C зимой. Осадки выпадают редко.

К северу от Тянь-Шаня расположена Джунгарская впадина, ограниченная с северо-запада рядом хребтов, высочайшим из которых является Джунгарский Алатау, а с северо-востока – Алтаем. Поверхность Джунгарской впадины примерно на 600 м ниже Таримской, а климат не столь засушливый. Тем не менее большие территории здесь заняты полупустынями и степями, где живут кочевники. На северо-западе Джунгарии, близ Карамая, имеется крупное нефтяное месторождение, а на юге в районе Урумчи – месторождение каменного угля и железных руд.

Таримская впадина бессточная, а Джунгарская – дренируется реками Или и Иртыш, сток которых направлен на запад, к равнинам Казахстана. По периферии Таримской впадины на лёссовых подгорных равнинах в долинах рек, стекающих с гор, образовалось кольцо оазисов. Через города, расположенные в этих оазисах, уже ок. 2000 лет назад пролегал Великий шелковый путь, связывавший Китай с Римской империей.

Внутренняя Монголия занимает китайскую часть обширной Монгольской впадины с пустыней Гоби в центре. На территории Китая впадина большой дугой простирается к востоку от Синьцзян-Уйгурского автономного района до границы с Россией. С юга и востока Внутренняя Монголия обрамлена хребтами Циляньшань (Рихтгофена), Хэланьшань (Алашань), Иньшань и Большой Хинган, которые имеют относительно небольшие высоты (900–1800 м). Высоты большей части Внутренней Монголии – 900–1500 м над у.м. В ландшафтах преобладают сухие степи и полупустыни. В западной части находятся пустыни Алашань и Гоби. Немногочисленные короткие реки, берущие начало в южном горном обрамлении, текут на север и теряются в пустыне Гоби на территории Монголии.

Нагорья, среднегорья и низкогорья собственно Китая занимают значительную часть территории страны к югу от Внутренней Монголии и к востоку от Тибетского нагорья. На юге они образуют систему хребтов и простираются до восточного побережья. Эта возвышенная территория подразделяется на несколько крупных районов, включая плато Ордос, Шэньси-Шаньсийское плато, горы Циньлин, Сычуаньскую котловину, Юньнань-Гуйчжоуское нагорье и горы Наньлин. Все они расположены в диапазоне высот от 200 до 2000 м.

Горы Циньлин представляют собой систему хребтов, пересекающих центральный Китай от южной части провинции Ганьсу на западе до провинции Аньхой на востоке. Горные хребты являются границей двух главных водосборных бассейнов страны – рек Хуанхэ и Янцзы и резко разграничивают собственно Китай на северную и южную части, различающиеся по геологическому строению, климатическим и почвенным особенностям, характеру естественной растительности и набору основных сельскохозяйственных культур.

Шэньси-Шаньсийское плато, расположенное севернее гор Циньлин и южнее плато Ордос, простирается от Тибетского нагорья на западе до низменностей Северо-Китайской равнины на востоке. Отличительной особенностью плато является лёссовый покров мощностью до 75 м, в значительной мере маскирующий первоначальный рельеф. Крутые склоны холмов во многих местах искусственно террасированы, почвы, сформировавшиеся на лёссах, плодородны и легко обрабатываются. В то же время лёссы подвержены водной эрозии, в результате чего этот район глубоко изрезан овражной сетью.

К северу от Лёссового плато на высотах более 1500 м над у.м. расположено плато Ордос, отличающееся пустынными ландшафтами. В его северо-западной и юго-восточной частях распространены песчаные дюны, а центральная часть изобилует небольшими солеными озерами. Пустыня Ордос отделена от обрабатываемых лёссовых земель Великой Китайской стеной.

Сычуаньская котловина (или «Красный бассейн») лежит южнее гор Циньлин, непосредственно к востоку от хребтов восточного обрамления Тибетского плато – Дасюэшань и Цюнлайшань, образующих крутую высокую цепь, многие пики которой превосходят 5200 м. Эти хребты вместе с горами Миньшань и Дабашань на севере и плато провинции Гуйчжоу на юге обрамляют котловину, дно которой понижается от 900 м на севере до 450 м на юге. Почвы этого района весьма плодородны. Это одна из наиболее густо населенных областей Китая. Сычуаньская котловина сложена преимущественно древними красноцветными песчаниками, которые перекрывают значительные по площади, но глубоко залегающие юрские угленосные отложения. Крупные поверхностные месторождения угля располагаются вдоль северного, южного и юго-восточного краев котловины. Широко распространены также глины и нефтеносные известняки. Окруженный высокими горами Сычуань имеет репутацию труднодоступного района.

Юньнань-Гуйчжоуское нагорье, являющееся значительно более низким (средние высоты 1800–2100 м над у.м.) продолжением Тибетского нагорья, расположено к югу и юго-востоку от Сычуаньской впадины. Западную часть этого района пересекают неширокие (всего до 500 м), но глубоко врезанные (местами до 1500 м) долины рек Салуин и Меконг, представляющие серьезные препятствия для передвижения. Эта сильно расчлененная территория на протяжении долгого времени играла роль барьера между Китаем, Индией и Бирмой. На востоке, в провинции Гуйчжоу, характер рельефа меняется. Местами высота поверхности понижается до 900 м и менее, склоны становятся не столь крутыми, а долины расширяются.

Горы Наньлин («Южные хребты») простираются от Юньнань-Гуйчжоуского плато на западе до группы хребтов Уишань в юго-восточных прибрежных провинциях Фуцзянь и Чжэцзян. Этот широкий пояс невысоких гор, разделяющий бассейны рек Янцзы на севере и Сицзян («Западной») на юге.

Лишь ок. 10% территории Китая расположено на высотах менее 200 м над у.м., но именно там сосредоточена бóльшая часть населения страны. Различают пять основных низменных районов: Северо-Китайскую равнину, Великую Китайскую равнину, долину р. Хуайхэ, бассейн среднего течения и дельту р. Янцзы, Северо-Восточную (Маньчжурскую) равнину и бассейн р. Сицзян. Северо-Китайская равнина, долина р. Хуайхэ и дельта Янцзы смыкаются вблизи морского побережья, образуя единую полосу равнин, протянувшихся от Пекина на севере до Шанхая на юге и прерываемую только возвышенностью в провинции Шаньдун. В глубине материка впадина, к которой приурочено среднее течение р. Янцзы, отделяется от этой обширной равнины горами Дабешань (восточное продолжение горной системы Циньлин). На севере узкая прибрежная полоса соединяет Северо-Китайскую равнину с Северо-Восточной. Бассейн р. Сицзян расположен к югу от бассейна р.Янцзы и отделен от него горами Наньлин и Уишань. Каждая крупная низменная равнина сложена наносами одной или нескольких рек.

Климат Китая очень разнообразен — от субтропического на юго-востоке до резко континентального (аридного) на северо-западе. На южном побережье погода определяется муссонами, которые возникают из-за различных поглощательных свойств суши и океана. Сезонные движения воздуха и сопутствующие ветра содержат большое количество влаги в летний период и довольно сухие зимой. Наступление и отход муссонов в большой степени определяют количество и распределение осадков по стране. Огромные разницы по широте, долготе и высоте на территории Китая порождают большое разнообразие температурных и метеорологических режимов, несмотря на то, что большая часть страны лежит в области умеренного климата.

Более 2/3 страны занимают горные хребты, нагорья и плато, пустыни и полупустыни. Примерно 90 % населения живёт всего на 10 % площади страны — в прибрежных районах и поймах больших рек, таких, как Янцзы, Хуанхэ («Жёлтая река») и Перл. Эти территории находятся в тяжёлом экологическом состоянии в результате долгой и интенсивной сельскохозяйственной обработки, и промышленного загрязнения окружающей среды.

Самая северная провинция Китая Хэйлунцзян находится в области умеренного климата, похожего на климат Владивостока и Хабаровска, а южный остров Хайнань — в тропиках. Разница температур между этими регионами в зимние месяцы велика, но летом различие уменьшается. В северной части Хэйлунцзяна температура зимой может опускаться до −38 °C, средние температуры января — около −16 °C. Средняя температура июля в этой области составляет 20 °C. В южных же частях провинции Гуандун средняя температура колеблется от 10 °C в январе до 28 °C в июле.

Количество осадков изменяется даже в большей степени, чем температура. На южных склонах гор Циньлин выпадают многочисленные дожди, максимум которых приходится на летние муссоны. При движении к северу и западу от гор вероятность дождей уменьшается. Северо-западные районы страны — самые сухие, в расположенных там пустынях (Такла-Макан, Гоби, Ордос) осадков практически нет.

Южные и восточные области Китая часто (около 5 раз в год) страдают от разрушительных тайфунов, а также от наводнений, муссонов, цунами и засух. Северные районы Китая каждую весну накрывают жёлтые пыльные бури, которые зарождаются в северных пустынях и переносятся ветрами в сторону Кореи и Японии.

Столица – город Пекин.

Население. Численность населения Китая составляет 1.404.328.611 человек (2019 год). В этническом плане более 90% населения Китая составляют ханьцы, или китайцы «хань». Вследствие миграционных процессов их число в районах проживания национальных меньшинств увеличивается, однако в большинстве своем они населяют Центральный и Восточный Китай. В состав национальных меньшинств, которые составляют около 8% населения страны входят самые разные этнические группы, начиная от почти первобытных горных племен до народов, стоящих на равной с ханьцами ступени развития. Продолжается процесс ассимиляции ханьцами некоторых национальных меньшинств. Всего в Китае, по официальным данным, 55 национальных меньшинств. Крупнейшие по численности некитайские народы: чжуаны (ок. 1,3% населения), хуэй (0,8%), маньчжуры (0,8%), мяо (0,7%), монголы, тибетцы, уйгуры, казахи, корейцы и др. По территории страны население распределяется крайне неравномерно. Самыми населенными провинциями страны являются Гуандун (104 млн. человек), Шаньдун (96 млн. человек), Хэнань (94 млн. человек), Сычуань (80 млн. человек), Хэбэй (80 млн. человек) и Цзянсу (79 млн. человек). В то же самое время на огромной территории Тибетского А.Р. площадь которого составляет более 1 млн. км2 проживает всего 3 млн. человек. Несмотря на то, что средняя плотность населения страны составляет 141 чел./км2 примерно на 1/3 территории страны (преимущественно это восточные равнинные территории) она превышает 300 чел./км2. В долинах рек Янцзы, Хуанхэ и вдоль Великого Китайского канала плотность населения нередко достигает 1000 чел./км2. Северные пустынные и западные горные районы страны заселены чрезвычайно редко, а значительная часть Тибетского нагорья вообще не заселена. 54,8% населения проживает в городах. Крупнейшими городами Китая являются Шанхай, Пекин, Чунцин, Гуанчжоу, Чэнду, Тяньцзинь, Шэньчжень, Харбин, Нанкин, Лхаса, Гонконг.

Образование. В КНР доля государственных ассигнований в общем финансировании образования в 2000—2011 годах возросла с 66,5% до 77,8%. Особенно резкий скачок этого показателя произошёл в 2005—2011 годах, когда он возрос с 61,3% до 77,8 %. В 2009 году расходы на образование составили 12,0% бюджета страны. В 2011 году были выделены стипендии 78,7 млн учащихся на общую сумму в 98,6 млрд юаней (70% из общей суммы стипендий было предоставлено из государственного бюджета).

По состоянию на начало 2010-х годов, обучение в школе начинается с 6 лет и делится на три цикла: начальное (6 лет, обязательно), первая ступень среднего (3 года, обязательно), вторая ступень среднего образования (3 года). В КНР в 2012 году было 228 тыс. начальных школ, где обучалось 96 млн детей и трудилось 5,5 млн учителей. С 1995 по 2011 году число учеников на одного учителя начальной школы уменьшилось с 23,3 до 17,4, на одного учителя первой ступени средней школы оно также сократилось с 16,7 до 13,6, а на одного учителя второй ступени средней школы — выросло с 13,0 до 15,5. Так как классы переполнены, то наибольшее количество учеников в классе, согласно нормативам Министерства образования (по состоянию на начало 2010-х годов), не может превышать 40-45 человек в начальной школе, 45-50 человек — в средней. Тем не менее, эти нормативы не всегда выполнялись — в 2011 году 5,5% школьных классов в стране (10,0% в городах) имели численность 66 и более учащихся.

ВУЗы Китая считаются одними из лучших в Азии. Дипломы, выданные многими из них, высоко ценятся в Европе и Америке. Китайское руководство делает очень многое для развития национальной высшей школы. Сегодня большая часть китайских ВУЗов — это огромные высокотехнологичные научные комплексы с библиотеками, музеями и современными лабораториями. Для чтения лекций в университеты часто приглашают лучших профессоров со всего мира. Все ВУЗы Китая разделены на несколько категорий, в зависимости от престижа и качества обучения. Выпускники школ, готовящиеся к поступлению в университет, сдают единый экзамен, результаты которого оцениваются по стобалльной шкале. Для того чтобы быть допущенным к сдаче вступительных экзаменов в ВУЗ, относящийся к определённой категории, выпускник должен сдать единый экзамен на соответствующее число баллов. Обычно поступление в ВУЗы проходит в условиях жёсткой конкуренции. В отдельных китайских университетах конкурс достигает нескольких сотен человек на место.

По состоянию на начало 2010-х годов, высшее образование в КНР можно было получить тремя путями — поступить на бакалавриат (4 года обучения), в профессиональный вуз (4 года обучения) или в 2-годичный специализированный вуз. При этом на следующую ступень (магистратура 2 года) мог поступить только бакалавр. После магистратуры можно было поступить в 3-годичную аспирантуру. В 1949 году в Китае было 206 вузов, в 1978 году — уже 598, а в 2000 году уже 1041.Затем число вузов резко увеличилось и в 2012 году их насчитывалось 2442. В 2000—2012 годах численность преподавателей вузов КНР выросла с 460 тыс. до 1,44 млн, а студентов — с 5,6 млн до 23,9 млн. При этом число студентов на одного преподавателя вуза выросло в 1995—2011 годах с 9,8 до 17,8. Если в 1998 году в вузы было принято 1,08 млн абитуриентов, то в 2002 г. в вузы с полной программой обучения было принято 3,21 млн человек, в аспирантуру — 203 тыс. человек. Тем не менее, число абитуриентов, сдавших государственный экзамен в вузы, сильно колебалось по годам: в 2002 году их было 5,27 млн, в 2008 году — 10,5 млн, в 2012 году — 9,15 млн. В 2002—2009 годах число выпускников вузов КНР возросло с 1,5 млн до 6,1 млн человек, но затем рост замедлился и в 2012 году было выпущено 6,9 млн человек.

В становлении китайского высшего образования значительную роль сыграло привлечение иностранцев: с 1989 по 2009 годы количество зарубежных преподавателей в вузах КНР увеличилось с 686 до 11000 человек.

По состоянию на начало 2010-х годов, все студенты вузов КНР были должны платить за учёбу, а выпускники не подлежали распределению (только те, кто заключил трудовой контракт на работу, после выпуска не могли самостоятельно выбирать место работы). Также большую роль играет выезд граждан для обучения за рубежом — в 2011 году за границей учились 1,44 млн китайских студентов.

Религия. Китайская Народная Республика является светским государством. В то же время, в годы культурной революции религия в Китае была запрещена.

Традиционно в китайской религии и философии сплетаются конфуцианство, даосизм и буддизм. Они благополучно сосуществуют, причём зачастую — в пределах одного храма. Конфуцианство, первым обретшее влияние в Китае, по сути, стало кодексом подчинённости индивида обществу и его ответственности перед ним. Даосизм развивает идеи личного совершенствования и единения с природой; конфуцианскому учению о предопределённости социальных ролей он противопоставляет концепцию относительности. Буддизм, привнесённый в Китай извне и сосредоточенный на развитии духовного начала, выступает альтернативой китайскому прагматизму. В Китае распространён буддизм Махаяны, обещающий избавление от страданий всем, кто его страждет обрести. Просветлённые, или бодхисатвы, остаются в этом мире, чтобы помочь достичь просветления другим. Своими деяниями и набожностью верующие заслуживают общения с бодхисатвами, приближающими их к нирване. Всего 18,2% населения Китая исповедуют буддизм. В Китае есть две буддийские традиции: собственно, китайский буддизм и Тибетский буддизм. Среди этнических тибетцев распространён Тибетский буддизм.

В Китае ислам распространён среди хуэйцев, саларов, дунсянов, баоаньцев, уйгуров, казахов, киргизов, узбеков, татар и таджиков. Трудно найти точные статистические данные о мусульманском населении Китая. Согласно различным опросам, они составляют 1-2% населения Китая или от 20 до 30 миллионов человек. В 2010-х годах их обслуживали от 35 000 до 45 000 мечетей, от 40 000 до 50 000 имамов. Высшим органом мусульман в Китае является Китайская исламская ассоциация.

В Китае насчитывается более 70 млн христиан (5,1% от общего населения Китая). В издании Operation World от 2001 года оценочное число христиан в Китае составляет 91,575 млн человек, из которых 23 млн относятся к «движению трёх» и 11,7 млн являются католиками. В конце 2006 года тогдашний руководитель государственного религиозного бюро Е Сяовэнь сообщил информационному агентству, что число христиан в Китае достигло 130 млн человек.

Государственный язык. Государственным языком страны является китайский. Большинство из 55 национальных меньшинств Китая также имеют свои собственные языки. Согласно лингвистической классификации, 29 языков относятся к китайско-тибетской семье, 17 — к алтайской, 3 — к австроазиатской и 2 — к индоевропейской семье.

Государственное устройство. Согласно действующей в стране конституции, принятой в 1982 году, Китай является социалистическим государством и имеет республиканскую форму правления, что нашло свое отражение в официальном названии страны – Китайская Народная Республика. Высшим органом власти и одновременно высшим органом законодательной власти является Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в составе 2989 депутатов. Депутаты ВСНП избираются сроком на 5 лет и представляют отдельные провинции, автономные районы, города центрального подчинения и вооруженные силы. Круг вопросов, решаемый ВСНП довольно обширный – принятие законодательных актов, внесение поправок в Конституцию, избрание и смещение председателя КНР и его заместителя, утверждение и смещение министров, рассмотрение и утверждение плана социально-экономического развития КНР и отчета о его выполнении и т.д. Депутаты ВСНП избираются по партийным спискам в избирательных округах страны. В стране действует несколько политических партий, крупнейшее из которых является Коммунистическая партия Китая (КПК), функционеры которой занимают практически все высшие государственные посты в стране.

Свои сессии ВСНП проводит один раз в год. До начала сессии депутаты образуют делегации по избирательным округам. Перед каждой сессией ВСНП проводится подготовительное заседание, в ходе которого избирается президиум и принимается повестка сессии. Сессии ВСНП проводятся в Пекине в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

В перерывах между сессиями ВСНП действует Постоянный комитет народных представителей, состоящий из 154 депутатов и формирующийся на сессиях ВСНП. Постоянный комитет созывает раз в год сессия ВСНП.

Высшая исполнительная власть в государстве осуществляется Государственным советом (правительством), который возглавляет премьер-министр. Официальным главой государства является председатель КНР. С 2013 году эту должность занимает Си Цзиньпин. И председатель КНР, и министры Государственного совета вместе с премьер-министром избираются на сессии ВСНП.

Административно-территориальное деление. В административно-территориальном отношении Китай является унитарным государством и делится на

— 22 провинции (23-ей провинцией в КНР считают Тайвань, однако после того, как в 1949 году остатки партии Гоминьдан под натиском коммунистов эвакуировались на Тайвань, здесь была провозглашена альтернативная коммунистическому Китаю буржуазная Китайская республика и в настоящее время несмотря на все попытки КНР вернуть контроль над Тайванем остров фактически остается отдельным независимым государством – Китайской республикой Тайвань – хотя и не признанной большинством стран мира);

— 5 населенных национальными меньшинствами автономных районов (Тибетский А.Р., А.Р. Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский А.Р., Гуанси-Чжуанский А.Р., Нинся-Хуэйский А.Р.);

— 4 города центрального подчинения (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Чунцин);

— 2 специальных административных района (бывшая португальская колония Макао (Аомынь), переданная Китаю Португалией в 1999 году и бывшая британская колония Гонконг (Сянган), переданная Китаю Великобританией в 1997 году). Сянган и Аомынь существуют по принципу «одна страна – две системы», т.е. в них сохраняются существовавшие там до присоединения к Китаю свободные рыночные отношения. Кроме того, обе бывшие колонии пользуются довольно широкой внутренней автономией, самостоятельно решая довольно обширный круг вопросом местного самоуправлении (центральное правительство занимается только вопросами обороны и внешней политики). Между Макао и Гонконгом с одной стороны и КНР с другой существует нечто похожее на государственную границу.

Рис.2 Административное деление территории Китая.

Экономика. Экономика Китайской Народной Республики (КНР) — вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности (с 2014 года).

Для экономики Китая характерна общемировая тенденция снижения доли сельскохозяйственной продукции в ВВП страны, причем в 1990—1999 гг. это падение было скачкообразным, а затем ставшее плавным.

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт, и в 2016 году занимала 2 место в мире по величине номинального ВВП (после США, превзойдя её в 2014 году по ППС). Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной державой по объёмам промышленного производства.

Он лидирует в мире по добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а также древесины. На территории КНР ведётся в значительных масштабах добыча также нефти, газа, урана. В Китае находится 37% мировых запасов редкоземельных металлов (молибден, ванадий, сурьма); в результате значительных инвестиций в 80-х годах прошлого века в добычу этих ископаемых сегодня Китаю принадлежат 95% их мировой добычи.

При высоких темпах экономического роста Китай имеет экстенсивный характер. В 1995 г., опасаясь перегрева экономики, руководство приняло решение о сдерживании роста в пределах 8-9%. Интенсификация производства приносит и побочные результаты: уровень скрытой безработицы в сельской местности примерно вдвое превышает официальные показатели (4,6%). Китай негласно поощряет эмиграцию. Уровень бедности на уровне 128 млн чел.(менее 1 долл. в день).

Экономика современного Китая сочетает в себе черты как современной, весьма модернизированной, так и традиционной, все еще патриархальной и низкопроизводительной экономики, значение которой постепенно сокращается. Наибольшую долю ВВП обеспечивают промышленность (45%), доля сферы услуг составляет около 45%, сельского хозяйства – немногим более 10%. При этом по 35% экономически активного населения занято в сельском хозяйстве и сфере услуг, 30% — в промышленном производстве. Это означает, что производительность труда в промышленности в несколько раз выше, чем в сельском хозяйстве.

Огромная территория страны и разнообразие климатических условий, почв и рельефа явились причиной формирования различных агроэкосистем. В Китае выращивают более 50 видов полевых, 80 видов огородных и 60 видов садовых культур. Горные местности крайних западных районов Китая и обширные степи Синьцзян-Уйгурского автономного района и Тибета используются для разведения крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз, а оазисы в пустынных районах Синьцзяна – для выращивания арбузов и винограда. Обширные поля холодных северных провинций Хэйлунцзян и Цзилинь играют ведущую роль в высокомеханизированном производстве злаковых и бобовых культур (кукурузы, пшеницы, соевых бобов). В Северном Китае, включая западную часть провинции Хэбэй, провинции Шаньси, Шэньси и Ганьсу, на равнинах и террасированных склонах, в условиях борьбы с хронической нехваткой воды, выращивают засухоустойчивые культуры (пшеницу, кукурузу, просо). На Северо-Китайской равнине (южная часть провинции Хэбэй, провинция Хэнань и часть провинции Шаньдун, Цзянсу и Аньхой) обрабатываемые земли дают по два урожая в год зерновых и масличных культур и табака. Там для орошения без всякого ограничения используются подземные воды (включая воду из колодцев).

В Китае самыми продуктивными по валовому объему получаемой сельскохозяйственной продукции являются долина нижнего течения р. Янцзы, провинция Сычуань и субтропическая провинция Гуандун. Сбор нескольких урожаев в год, использование орошения и широкое применение удобрений являются здесь нормой. Провинции Хунань, Сычуань и Цзянсу – крупнейшие в стране производители риса. Бóльшую часть сахарного тростника возделывают в провинциях Гуандун и Гуанси. В субтропических районах Китая выращивают, в основном на экспорт, мандарины, апельсины, личжи и ананасы.

За период с 1952 по 1957 общая площадь под сельскохозяйственными культурами выросла на 11%, однако впоследствии несколько сократилась благодаря более интенсивному использованию сельскохозяйственных угодий и получению с них нескольких урожаев. Таким образом, потери пахотных земель и сокращение площадей посевов были с лихвой компенсированы. Средняя урожайность всех зерновых культур в период с 1950 по 1997 существенно возросла: пшеницы – в 5 раз, кукурузы – почти в 4 раза, риса – в 3 раза. Повышение урожайности произошло в основном после 1975 в связи с большей доступностью азотных удобрений. В настоящее время в Китае в среднем вносится более 240 кг удобрений на 1 га посевной площади.

Из технических культур важное место принадлежит хлопку (40% площадей земель, отведенных под эти культуры, 4,3 млн. т в 1997), льну, джуту, конопле, табаку (крупнейшие сборы в мире). Среди масличных культур лидируют арахис, кунжут, подсолнечник. Валовой сбор масличных в 1997 составил 21,5 млн. т. Из сахароносных культур преобладают сахарный тростник и сахарная свекла, а из плодовых – цитрусовые, ананасы, бананы, манго, яблоня, груша и др. В течение 1980-х годов урожаи масличных культур и фруктов более чем удвоились, а сахарного тростника и табака даже утроились.

Животноводство, традиционно занимавшее второстепенное место в сельскохозяйственной деятельности в связи с недостатком кормов и ограниченностью пастбищных угодий, стало развиваться ускоренными темпами. По поголовью свиней (442 млн. голов в 1995) Китай занимает первое место в мире. Производство свинины – главного мясопродукта Китая – выросло более чем в два раза. В 1995 в Китае насчитывалось 158 млн. голов крупного рогатого скота и 277 млн. голов овец и коз. В 1997 было произведено 53,5 млн. т мяса. В начале 1990-х годов ок. 20% выращенного в Китае зерна шло на корм скоту.

В Китае на протяжении 4000 лет практикуется шелководство. Тутового шелкопряда разводят в южных и восточных районах, а дубового – в Северо-Восточном Китае.

Искусственное разведение многих видов рыбы в пресноводных водоемах, главным образом семейства карповых, всегда занимало важное место в хозяйстве Китая. Реформы способствовали восстановлению и модернизации традиционных методов рыбоводства. В результате продукция пресноводных водоемов выросла почти в 4 раза. Стала увеличиваться и добыча морепродуктов. Морские отмели используются для выращивания рыбы, креветок, моллюсков и водорослей. Кроме того, для рыборазведения используются рисовые поля.

По улову рыбы и добыче морепродуктов в середине 1990-х годов Китай удерживал первое место в мире (21,1 млн. т).

Экономическое лицо Китая во многом определяет промышленность, которая в значительной степени опирается на отечественные ресурсы.

Основу Топливно-энергетического комплекса составляет угольная промышленность. Крупнейшие угольные бассейны находятся на севере страны. Большое развитие получила и добыча нефти, добыча которой рассредоточена по территории страны. Большая часть нефтеперерабатывающих заводов располагается в Северо-Восточном Китае в городах Дацин, Далянь, Фушун, Аньшань и других. Производство электроэнергии на 80% базируется на ТЭС. В Китае осуществляется одна из крупнейших программ по развитию гидроэнергетики. Ведется активное использование нетрадиционных видов энергии. С 2010 года Китай стал крупнейшим в мире производителем ветряной энергии.

Располагая значительными запасами сырья, Китай имеет прочную базу для развития черной и цветной металлургии. Основу металлургического комплекса составляют комбинаты полного цикла на месторождениях каменного угля и железной руды или на пересечении их грузопотоков. Китай занимает первое место в мире по выплавке чугуна и стали.

Предприятия машиностроения тяготеют к крупным городам, морским портам, металлургическим базам. Сегодня Китай занимает первое место по объему судостроительных заказов, а также по выпуску продукции автомобилестроения. Крупнейшими центрами машиностроения являются Шанхай, Шэньян, Харбин, Пекин, Далянь.

Китай обладает также развитым химическим комплексом, который опирается прежде всего на местное сырье. Выделяют две группы производств, которые получили большое развитие в стране: минеральных удобрений (прежде всего азотных) и бытовой химии и фармацевтики.

До сих пор одними из ведущих отраслей в Китае остаются отрасли легкой промышленности, прежде всего текстильная и пищевая, на которые приходится более 21% производимой промышленной продукции.

В последнее время Китай сосредоточил свои усилия на развитии наукоемких производств, из которых приоритетными являются биотехнологии, информатика, космическая и лазерная техника, автоматизация, энергетика, т.е. базовые направления современной научно-технической революции.

В территориальной структуре хозяйства Китая наблюдаются весьма значительные диспропорции. Лидирующие позиции по производству ВРП на душу населения занимают города центрального подчинения, в первую очередь Шанхай, а также Пекин и Тяньцзинь. Среди провинций по абсолютной величине ВРП выделяются приморские провинции Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, Фуцзянь, Хэфэй, Ляонин и прилегающие провинции Хэнань, Аньхой и другие. Это так называемый «внешний Китай», т.е. ориентирующийся в первую очередь на связь с внешним миром, а не с остальной страной. Западные районы страны в экономическом плане развиты довольно слабо. В местной экономике все еще сохраняются многие архаические черты.

Транспорт. Восточный Китай, на который приходится треть территории страны, является самым густонаселенным районом мира, однако даже здесь транспортная сеть остается слабо развитой. Общий прирост протяженности китайских железных дорог по сравнению с 1979 составил менее 10%. За этот же срок число пассажирских вагонов увеличилось почти на 70%, а объем пассажирских перевозок – в три раза. Железнодорожные грузовые перевозки за период с 1970 по 1990 возросли вдвое, превысив 1,5 млрд. т в год. Основной объект грузовых перевозок на железнодорожном транспорте – каменный уголь, составляющий более 40% общего тоннажа. В связи с тем, что подавляющая часть залежей высококачественного угля сосредоточена на севере страны, а бурно развивающиеся отрасли промышленности – на юге, среднее расстояние перевозки угля в настоящее время составляет ок. 750 км. В середине 1990-х годов при общей протяженности железнодорожных путей 54 тыс. км двухколейные дороги составляли лишь 25%, а электрифицированные – ок. 12%. Локомотивный парк примерно наполовину состоит из паровозов и лишь на 15% из электровозов.

Быстрыми темпами увеличивались автомобильные перевозки. Общая протяженность шоссейных магистралей в 1995 составила 1,15 млн. км (ок. 85% дорог проложены до 1992), а суммарный объем пассажирских автоперевозок – 10,5 млрд. человек и грузовых – 9,5 млрд. т. Благодаря дотациям проезд в общественном городском транспорте стоит недорого, но автобусный парк устарел и автобусы вечно переполнены. Несмотря на то, что число личных автомобилей остается очень низким (один автомобиль на 480 человек), улицы крупных городов быстро заполнили такси и автомашины, принадлежащие государственным учреждениям и фирмам.

На внутренние водные пути, традиционно игравшие главную роль в перевозке людей и грузов, в настоящее время приходится лишь несколько процентов пассажирских и менее 10% грузовых перевозок. Внутренние судоходные пути имеют протяженность ок. 110 тыс. км, причем 2 тыс. из них принадлежат древнему Великому каналу. Бóльшая часть внутренних речных грузо- и пассажироперевозок приходится на р.Янцзы и ее бассейн (с общей длиной судоходных путей 17 тыс. км).

Выйдя на арену международной торговли, Китай вынужден был заняться развитием морского судоходства. В 1996 КНР по тоннажу морского флота (17 млн. т) заняла 10-е место в мире. Морской флот состоит из универсальных и комбинированных судов, сухогрузов, танкеров. Суммарный объем грузов, обрабатываемых ежегодно в крупных китайских портах, достигает 500 млн. т. По уровню деловой активности Шанхай далеко обогнал другие китайские порты, обрабатывая почти 30% всего грузооборота. На втором месте (15% грузооборота) стоит Циньхуандао – главный угольный порт в провинции Хэбэй. Китайские авиакомпании, образованные после раздела единой национальной авиакомпании в 1984, провели модернизацию самолетного парка, главным образом за счет закупки «Боингов-747» и других американских авиалайнеров. Однако уровень обслуживания на китайских авиалиниях и статистика в сфере безопасности полетов оставляют желать лучшего. Всего в стране действуют ок. 500 внутренних и 60 международных авиалиний; в 1995 авиатранспортом было перевезено почти 1 млн. т грузов и 5,5 млн. пассажиров.

В 2002 общая протяженность железных дорог составляла 71,89 тыс. км (из них 18,12 км электрифицировано, 23,95 тыс. км – двухколейки), общая протяженность шоссейных дорог – 1,765 млн. км (из них 395,4 тыс. км имеют твердое покрытие), протяженность внутренних судоходных путей – 121,56 тыс. км. Торговый флот насчитывает 1649 кораблей водоизмещением св. 1 тыс. т каждое, тоннаж флота – 18,7 млн. т (2005). Насчитывается 489 аэропорта и взлетно-посадочных площадок (389 имеют твердое покрытие) – 2005.