ЯПОНИЯ

Япония, официальное название Государство Япония — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна восходящего солнца.

Площадь занимаемой территории составляет 377.944 км2 (рис.1)

Рис.1 Япония на политической карте

Географическое положение и природно-климатические условия. Расположена на Японском архипелаге, состоящем из 6852 островов. Четыре крупнейших острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — составляют 97% общей площади архипелага.

Япония отделена от юго-восточного побережья России и восточного побережья КНДР и Республики Корея Японским морем, от Китая – Восточно-Китайским морем. Юго-западная оконечность Японии и юго-восточная Корея разделены Корейским проливом с минимальной шириной ок. 180 км. К северу от Японии расположен о.Сахалин, а к северо-востоку – Курильская гряда.

Японские о-ва образовались на пересечении нескольких островных вулканических дуг, опоясывающих тихоокеанское побережье Азии. Северный остров Хоккайдо находится на пересечении дуги, простирающейся с северо-востока на юго-запад, и крупной дуги меридионального простирания, следующей на юг и включающей главный остров страны Хонсю (т.н. «дуга Хонсю»). У южной оконечности Хонсю происходит ее слияние с двумя ветвями третьей дуги, которая протягивается через Хонсю с востока на запад, причем ее северное ответвление (ветвь Цусима) находится севернее Японского Внутреннего моря, а южная (ветвь Сикоку) – южнее. Само Японское Внутреннее море представляет собой область опускания, а усеивающие его многочисленные острова – наиболее высокие фрагменты погруженного блока суши. Самый южный остров Кюсю находится на пересечении дуги, простирающейся с востока на запад, и четвертой дуги, следующей с северо-востока на юго-запад и продолжающейся на островах Рюкю и Тайвань.

Все эти островные дуги приурочены к нестабильной Тихоокеанской геосинклинальной области, где и в настоящее время происходят процессы горообразования. Частые землетрясения указывают на движения земной коры. Сейсмографы обычно регистрируют до 1500 землетрясений в год, но на поверхности ощущается примерно четверть из них. Наиболее мощные землетрясения повторяются с периодичностью от 10 до 30 лет. Кроме того, для Японских о-вов характерны цунами – огромные волны разрушительной силы высотой до 10 м, образующиеся в результате подводных землетрясений и обрушивающиеся на восточное побережье страны. На протяжении миллионов лет неоднократно происходили колебания земной коры. В результате одни ее блоки поднимались, а другие – опускались. Эти тектонические движения отчасти предопределили разнообразие рельефа Японии, и там, где происходили вертикальные подвижки, на поверхности часто прослеживаются разломы в виде резких перегибов на границах низменностей и возвышенностей.

С движениями земной коры связана интенсивная вулканическая деятельность на Японских о-вах. Всего в Японии насчитывается примерно 200 вулканов, из них ок. 40 – действующие. Некоторые высокие горы Японии представляют собой вулканы, высочайшая из них – вулкан Фудзияма (3776 м). Вблизи как действующих, так и потухших вулканов встречаются горячие источники.

Япония – преимущественно горная страна с преобладанием низких и средневысотных гор, в основном субмеридионального простирания. 3/4 склонов имеют крутизну более 15° и настолько сильно расчленены, что исключены из хозяйственного пользования. В ландшафтах страны преобладают угловатые и заостренные формы рельефа, однако на юге о.Хонсю и на о.Кюсю рельеф сглажен, еще более плавные очертания имеют прибрежные районы о.Хоккайдо. Самые высокие и наиболее расчлененные горы, Японские Альпы, расположены в центральной части о.Хонсю к западу от Токио. Их отдельные пики превышают 3000 м над у.м., а речные ущелья врезаются на глубину до 2 км.

Реки Японии многочисленны, имеют короткие, весьма крутые продольные профили и несудоходны, но используются для сплава леса. Самые крупные реки весьма полноводны, вода в них обычно чиста и прозрачна. В составе твердого стока песчаный материал резко преобладает над глинистым и илистым. Три самые длинные реки: Синано на о.Хонсю, протяженностью 368 км, дренирует склоны Японских Альп и впадает в Японское море; Исикари (367 км), дренирующая западную часть о.Хоккайдо и тоже впадающая в Японское море; и Тоне (322 км) на о.Хонсю, дренирующая равнину Канто и впадающая в Токийский залив на побережье Тихого океана.

Равнины занимают не более 15% территории Японии и, как правило, окаймляют горы. В основном это небольшие по площади, шириной от нескольких до 150–160 км, прибрежные аллювиальные низменности. Многие из них приурочены к верхним частям бухт и заливов или, как на западном побережье Хонсю, представлены эстуарными дельтами, защищенными полосами дюн. Наибольшую площадь занимают равнины Канто вокруг Токио на тихоокеанском побережье Хонсю (12 950 кв. км); Исикари на западе Хоккайдо (2100 кв. км); Этиго на западном побережье северного Хонсю в устье р.Синано (1800 кв. км); Ноби вокруг Нагоя на тихоокеанском побережье Хонсю (1800 кв. км); Китаками к северу от Сендай на тихоокеанском побережье северного Хонсю (1200 кв. км); Сеттсю вокруг Осаки у восточной оконечности Внутреннего Японского моря (1240 кв. км); Цукюси вокруг Куруме на северо-западе Кюсю (1190 кв. км).

Другие участки равнин приурочены к вытянутым узким межгорным котловинам во внутренних районах страны, например на севере о.Хонсю, и вокруг озерных впадин в центральной части того же острова, среди которых особенно выделяется тектоническая впадина оз. Бива, самого крупного пресноводного озера Японии. Небольшие низменности встречаются также во внутренних районах островов Хоккайдо и Кюсю.

Общая протяженность береговой линии Японских о-вов ок. 30 тыс. км. Поскольку основная часть населения Японии сосредоточена на наиболее крупных приморских низменностях, берега играют в жизни японцев значительную роль. В целом побережье сильно изрезано, часто непосредственно к нему подходят отроги гор, которые круто обрываются в сторону моря. Некоторые неровности береговой линии являются результатом процессов складкообразования и погружения глыб земной коры перпендикулярно к берегу, а более ровные участки иногда представляют собой сами плоскости скольжения. Наибольшей расчлененностью характеризуются тихоокеанское побережье северного и северо-западного Хонсю, берега Внутреннего Японского моря и западного Кюсю. В целом на о.Хонсю побережье, обращенное в сторону Японского моря, более ровное и пологое, чем тихоокеанское. Берега о.Хоккайдо преимущественно выровненные и местами обрамленные серией морских террас (две нижние – одна высотой несколько метров над уровнем моря и другая 20–100 м над у.м. – плоские, а третья высотой 100–200 м над у.м., сильно всхолмленная), кое-где выражены береговые уступы, а местами развиты крупногалечные пляжи и гряды дюн. На побережье Японии много небольших, но удобных естественных гаваней, а также несколько крупных. Иногда гавани ограничены подступающими утесами или окаймлены узкой полосой аллювиальных дельтовых равнин.

Вследствие значительной протяженности Японии с севера на юг (от 45° до 22° с.ш.) в пределах ее территории существуют большие климатические различия. В целом климат Японии влажный, морской. Общее годовое количество осадков колеблется от немногим менее 1000 мм на востоке Хоккайдо до 3800 мм на некоторых хребтах центрального Хонсю. Число дней с жидкими осадками варьирует от 130 в некоторых местностях южной Японии до 235 на северо-западе Хонсю. Снегопады бывают на всей территории Японии, но на юге – всего несколько дней, а на северо-западе страны – в течение 95 дней. За это время формируется снежный покров мощностью до 4,5 м.

Низменности Кюсю, Сикоку, южных и восточных побережий Хонсю вплоть до равнины Канто характеризуются субтропическим климатом, тогда как в горах более прохладно. Низменностям северного Хонсю и Хоккайдо присущи более контрастные климатические условия с холодной зимой и коротким летом, а в горах этих районов климат имеет сходство с субарктическим. В других частях страны прослеживаются различные вариации климата в зависимости от особенностей рельефа, особенно экспозиции склонов.

Зимой Япония находится под влиянием восточных муссонов – потоков холодного континентального воздуха с сильными штормами, перемещающихся на восток. Летом проявляется воздействие более слабых северо-западных муссонов – потоков теплого тихоокеанского воздуха. Летние штормы обычно не очень сильные и поражают только северную Японию, но тайфуны проносятся над тихоокеанским побережьем Хонсю, Сикоку и Кюсю и летом и осенью. Во время дождливого сезона (бай-у) с середины июня до середины июля нередко выпадает бóльшая часть годовой нормы жидких осадков во многих районах южной Японии, тогда как для Хонсю и Хоккайдо характерны зимние дожди и снегопады.

Климат южных горных районов сопоставим с климатом северных равнин. Вегетационный период продолжается 250 дней на равнинах южного Кюсю, 215 – на равнине Канто и в горах Кюсю, 175 – на берегах Хонсю, 155 – в Японских Альпах и на западном побережье Хоккайдо и 125 – на северном побережье Хоккайдо.

Примерно 60% площади Японии покрыто лесами. Флора Японии отличается большим видовым разнообразием и включает 2750 видов, в том числе 168 древесных пород. На Японских о-вах встречаются растения, характерные для тропической, субтропической и умеренной зон.

На о-вах Рюкю (Нансей) распространены влажные тропические леса, в которых растут пальмы (аренга, ливистона, сахарная, саговая, катеху), древовидный папоротник циатея, саговник, многоплодник (подокарпус), банан, фикус и др., в горах – вечнозеленые дубы и такие тропические хвойные, как сосна акамацу, пихта мами, тсуга. Многочисленны лианы и эпифиты, главным образом папоротники. На о.Яку сохранились естественные леса из японской криптомерии, отдельным деревьям которой, достигающим 40–50 м в высоту и 5 м в диаметре, уже ок. 2000 лет.

В южных районах о.Кюсю на морском побережье местами сохранились тропические леса, а вечнозеленые субтропические леса на этом острове поднимаются примерно до 1000 м. Кроме того, субтропические леса распространены на о.Сикоку и на юге о.Хонсю. В них доминируют вечнозеленые дубы и эндемичные виды сосен, кипарисов, криптомерии, многоплодники, туи. В подлеске растут гардении, азалии, аралии, магнолии. В прошлом на юге Японии имели широкое распространение лавровые леса, в которых доминировали камфорный лавр, камелия японская и чайный куст. В настоящее время лавровые леса произрастают на о.Хонсю. Среди древесных пород в них преобладают камфорный лавр, кастанопсис длиннозаостренный, вечнозеленые дубы (острый, сизый и др.), бадьян (иллициум) анисовый, камелия, различные виды симплокоса. В субтропической зоне местами сохранились рощи гингко и бамбука.

К северу от Японских Альп на о.Хонсю и в южной половине о.Хоккайдо простираются широколиственные листопадные леса, в которых доминируют бук японский и городчатый, дуб зубчатый и крупнопильчатый, обычны каштан городчатый, или японский, много видов клена, ясеня и липы, вязы, береза, граб японский, хмелеграб японский, дзельква остролистная, или японская, многоплодник сумахолистный. Несколько выше на горных склонах растут хвойно-широколиственные леса, в которых из хвойных присутствуют криптомерия (высотой до 45 м), кипарисовик, тсуга Зиболда, разнолистная и Бларингемса, лжетсуга японская, тис остроконечный, или японский, и другие породы. Выше 500 м над у.м. на о.Хоккайдо эти леса сменяются елово-пихтовыми горнотаежными с бамбуком в нижнем ярусе. Некоторые горы на о.Хонсю, в том числе Фудзияма, и центральный горный массив на о.Хоккайдо вздымаются выше верхней границы леса. Там распространены заросли рододендрона, кедровый стланик, верещатники, субальпийские и альпийские луга.

Естественная растительность Японии сильно пострадала от деятельности человека. Леса, особенно на равнинах, вытеснены сельскохозяйственными угодьями.

Столица – город Токио

Население. Численность населения Японии составляет 126.225.000 человек (2018 год). Япония – классическая однонациональная страна. Японцы составляют 99,9% ее населения. На острове Хоккайдо проживает немногочисленный коренной народ айны, а в крупных мегаполисах страны существуют немногочисленные общины мигрантов из Корея и Китая. По территории страны население размещается крайне неравномерно. Несмотря на то, что средняя плотность населения Японии составляет 337 человек на км2, существуют регионы с очень низкими (префектуры острова Хоккайдо, где плотность населения снижается до 3 – 10 человек на км2) и очень высокими (равнинные территории южной части острова Хонсю, где этот показатель поднимается до 1000 человек на км2) показателями плотности населения. Доля городского населения в Японии сравнительно невелика и составляет всего 67%. В стране насчитывается 12 городов – миллионеров. Крупнейшими из которых являются Токио, Иокогама, Осака, Нагоя и Саппоро.

Образование. Начальное, среднее и высшее образование было введено в Японии в 1872 году в результате реставрации Мэйдзи. С 1947 года обязательное образование в Японии состоит из начальной школы и средней школы, которое продолжается в течение девяти лет (в возрасте от 6 до 15 лет). Почти все дети продолжают образование в трёхлетней старшей школе, и, согласно Министерству образования, культуры, спорта, науки и технологий, около 75,9% выпускников средних школ продолжают обучение в университетах, колледжах, профессиональных училищах или других учреждениях. Образование Японии очень конкурентоспособно, в частности, для поступления в высшие учебные заведения. Лучшими университетами Японии считаются Токийский и Киотский университеты. Из иностранных языков в японских школах чаще всего изучают английский. История преподавания русского как иностранного в Японии насчитывает около 150 лет. Общее число русскоязычных в стране неизвестно, но ежегодно выпускаются несколько тысяч студентов-носителей языка.

Религия. Япония это поликонфессиональная страна – граждане страны одновременно исповедуют несколько религий, чаще всего это синтоизм и буддизм. При этом религиозные воззрения японцев носят характер своеобразной философии. Синтоизм является древнейшей японской религией, основанной на вере в многочисленных богов – ками, местом обитания которых является священная гора Фудзи. Основными постулатами синтоизма являются: культ природы, воспитывающий уважительное и даже глубокое почтение к ней (каждый природный объект персонифицируется как священный) и культ предков. Именно религия синто воспитала в японцах чуткое отношение к природе как к своего рода живому существу, умение любоваться ею и наслаждаться близостью к ней. Сочетание буддизма и синтоизма в повседневной религиозной практике японцев привело к своеобразному разделению труда между ними. Например, обряды благословения и свадебные почти всегда совершаются в синтоистских храмах. Буддийские храмы выполняют совсем другую функцию – в них проводятся похоронные и поминальные обряды, освящаются таблички с именами предков, которые хранятся в домашних буддийских алтарях.

Государственный язык. Официальным языком страны является японский.

Государственное устройство. По форме правления Япония является конституционной монархией. Император является «символом государства и единства народа». По существу он выполняет функции формального главы государства и все свои действия в политической сфере обязан согласовывать с Кабинетом министров. Для японцев особо императора является священной. Все императоры Японии принадлежат к одной династии, согласно легенде ведущей свое начало от богини Солнца Аматэрасу. После того, как богиня наследовала Землю, сотворенную ее родителями, она послала своего внука Ниниги править Японскими островами. Спустившись на Землю и вскоре после этого события женившись принц Ниниги стал родоначальником династии японских императоров. Согласно письменным источникам, первый император Японии – Дзимму – взошел на престол в 660 году до н.э. и с тех пор в течение уже более 2 тыс. лет его потомки правят страной.

Согласно сложившейся традиции правящего императора не принято называть по имени, его называют «тэнно хэйка», что в переводе на русский язык означает «Его Величество Император». Каждый император правит под девизом, которым именуется эпоха его правления. Например эра правления императора Акихито именуется «Хэйсэй», что означает «мир повсюду». После ухода императора из жизни название эры становится его посмертным именем. По эрам правления императоров ведется японское летоисчисление.

Японский император не просто символ, он еще и хранитель японских традиций и японского образа жизни. За последние пять лет в Японии сменилось шесть премьер-министров, но страна сохраняет свою стабильность. Говорят, во многом потому, что император остается на своем месте. Можно сказать, что он не просто хранитель – он и есть японские традиции, тот стержень, который является воплощением японского духа и проходит сквозь века.

Высшим органом государственной власти является парламент (Коккай), который состоит из двух палат: верхней (Палата советников) (242 депутата) и нижней (Палата представителей) (480 депутатов). Верхняя плата избирается сроком на 6 лет, путем прямого голосования за представленных кандидатов в избирательных округах. Нижняя палата избирается сроком на 4 года путем голосования избирателей за определенные партии.

Исполнительная власть принадлежит правительству, которое возглавляется премьер-министром. Голосование за кандидатуру премьер-министра происходит в обеих палатах парламента. После процедуры голосования кандидат на этот пост утверждается императором (император не имеет права отклонить предложенную ему на утверждение кандидатуру).

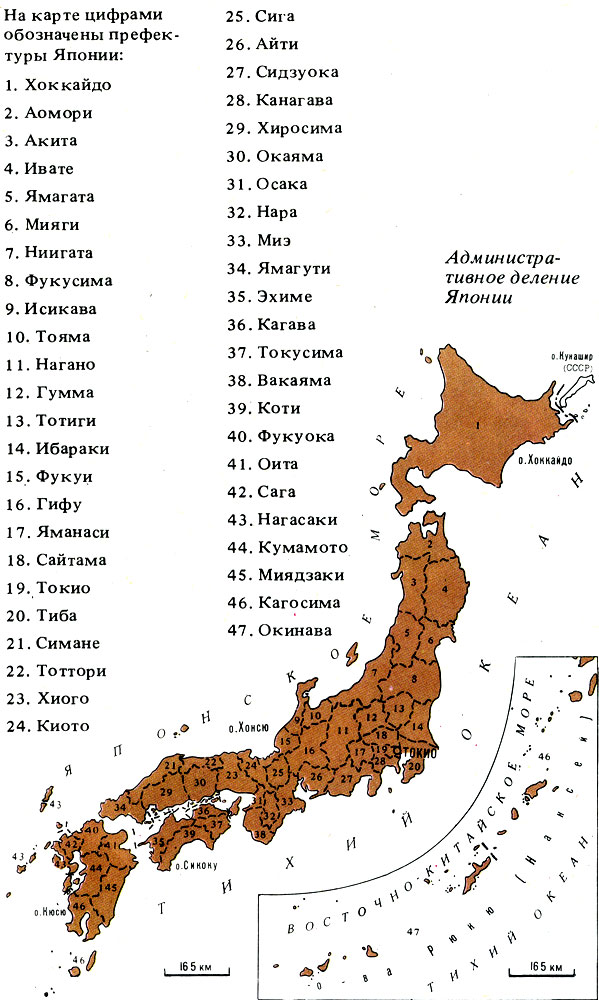

Административно-территориальное устройство. Япония является унитарным государством. В административном отношении она делится на 47 префектур, три из которых городские – Токио, Осака и Киото. Каждая префектура управляется префектом (в случае Хоккайдо — губернатором) и у неё есть свои законодательный и административный аппараты. Для удобства префектуры часто группируются в регионы, которые не являются административными единицами.

Рис.2 Административное деление территории Японии

Экономика. Япония является одним из лидеров мировой экономики. По показателям ВВП она уступает лишь США, Китаю и Индии. Для структуры ВВП характерно преобладание сферы услуг(73%), существенно меньше доля промышленного производства (26%) и особенно сельского хозяйства (1%).

Под продовольственные культуры отведено более 85% обрабатываемых земель. Рис, составляющий основу пищевого рациона японцев, занимает примерно 55% всех посевных площадей. Культура риса распространена по всей Японии, однако его посевы ограничены на Хоккайдо, где климат недостаточно теплый. Садоводство продолжает укреплять свои и без того традиционно прочные позиции. Важнейшие из собираемых фруктов – цитрусовые – тяготеют к субтропическим районам, расположенным южнее Токио. Яблони, относящиеся к числу основных плодовых культур, выращивают преимущественно в возвышенных районах, а также на севере Хонсю и на Хоккайдо. Тутовник, используемый для разведения шелковичного червя, и чай также приурочены к субтропическим районам. Овощи выращивают в окрестностях крупных городов.

Животноводство не преодолело в полной мере своего отставания, хотя мясная и молочная продукция занимает все более важное место в пищевом рационе населения. В 1996 в Японии насчитывалось ок. 2,9 млн. голов крупного рогатого скота и 9,9 млн. голов свиней, а также 300 млн. кур бройлерных и яйценосных пород. Надои молока поднялись с 1,9 млн. т в 1960 до 8,4 млн. в 1995. Молочный скот разводится в основном на Хоккайдо, а мясной – на Хонсю. Производство животноводческих товаров отстает от спроса, который приходится удовлетворять преимущественно за счет растущего импорта.

Многие крестьянские семьи заняты в лесном хозяйстве, тем более что площадь сельскохозяйственных земель впятеро меньше площади сохранившихся в Японии обширных лесов. Примерно треть из них принадлежит государству. За энергичным сведением естественной древесной растительности во время Второй мировой войны последовали крупные лесовосстановительные работы. Тем не менее страна вынуждена импортировать ок. 50% потребляемой древесины (прежде всего из Канады).

Япония – крупная рыболовная держава. В 1995 продукция рыболовства составила 6 млн. т. Высокой эффективностью отмечен промысел в глубоких водах. В прибрежной зоне лов рыбы ведется с небольших баркасов. В акватории северных островов добываются лососевые, треска и сельдь, у побережья южных островов – тунец, скумбрия и сардины.

Для промышленности страны характерен высокий уровень территориальной концентрации в исторически наиболее плотно освоенной и густонаселенной южной части острова Хонсю и высокая экспортность. Ведущую роль в промышленном производстве страны играют отрасли обрабатывающей промышленности, особенно машиностроение, представленное практически всеми отрасли, ведущими из которых являются автомобилестроение, электроника, судостроение и производство промышленного оборудования. Страна занимает ведущие позиции на мировом рынке робототехники и роботостроения. По данным международной федерации робототехники в 2015 году страна вышла на первое место в мире по количеству проданных роботов – 35 тысяч единиц. В стране активно развивается направление по разработке человекоподобных инновационных роботов, которые могут похвастаться функциями распознавания изображений и языка, интеллектуальными вычислениями и улучшенными системами управления. Это позволит сделать робототехнику более полезной в таких областях как забота о престарелых или больных и работа по дому. Несмотря на то, что в стране активно развивается рынок робот, предназначенных для индивидуального пользования, в частности роботы – домашние питомцы, все таки основной отраслью, использующей робототехнику является промышленное производство, испытывающее с каждым годом потребность в рабочих руках, которых, из-за низких показателей воспроизводства населения, стране не хватает. Развитие робототехники и оборудование ею заводов и фабрик призвано частично компенсировать недостаток трудовых ресурсов в стране. В последнее время в стране уделяется большое внимание исследованию роботов для предоставления услуг по уходу и медицинскому обслуживанию.

Япония обладает развитой сферой услуг. В первую очередь это биржевая и банковская деятельность. В Токио функционирует вторая в мире по величине оборота фондовая биржа, а ряд японских коммерческих банков («Митсубиси Ю-Эф-Джейн Файнэншл Груп», «Митсуйо Файнэншл Груп», «Сумитомо Митсуи Файнэншл Груп») являются одними из крупнейших в мире.

Большое развитие в стране получила наука. По доле затрат на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), которые составляют около 3% ВВП Япония является одним из мировых лидеров. Крупнейшие научно-исследовательские центры сосредоточились в районах Канто, Токай и Кинки. Только в Большом Токио выполняется более половины всех научных исследований, производимых в стране, преподает более половины профессоров и обучается более 40% студентов страны. В 1970-ом году произошло «великое переселение» науки из Токио в новый город науки – Цукубу, построенный специально для этой цели в 60 км к северо-востоку от столицы и вскоре ставший крупнейшим в стране центром научных исследований и разработок. К началу ХХI века здесь уже работало 78 различных научных учреждений, в том числе два университета, 48 научно-исследовательских лабораторий, которые специализируются на исследованиях в области естественных и технических наук. К началу ХХI века крупные научно-исследовательские центры были созданы практически при всех крупных университетах, образовав целые научно-исследовательские городки (Акита, Уцуномия, Нагаока, Хакодате и т.д.). А остров Кюсю из-за очень высокой концентрации наукоемких производств и научно-исследовательских центров стали называть Силиконовым островом.

Для территориальной структуры хозяйства Японии характерны значительные внутренние диспропорции. С одной стороны выделяется «Тихоокеанский пояс», который занимает южную, обращенную к Тихому океану, часть острова Хонсю и северные части островов Кюсю и Сикоку. Здесь сконцентрировано большая часть населения, промышленного и экономического потенциала страны. С другой стороны, можно говорить о «тыльной части» Японии, которая обращена к Японскому морю и которую нередко называют «задворками» страны. Здесь проживает меньше населения и располагаются немногочисленные промышленные и экономические зоны.

Транспорт. Япония вложила много средств в строительство дорог. Основным средством передвижения является автотранспорт. В Японии 1 152 207 км дорог, 863 003 км которых — с покрытием (включая 6 114 км скоростных автомагистралей) и 289 204 км грунтовых дорог (1997 год). Единая сеть высокоскоростных разделенных платных дорог с ограниченным доступом соединяет главные города на Хонсю, Сикоку и Кюсю. У Хоккайдо отдельная сеть, также на островах Окинавы есть автомагистраль этого типа. В Японии левостороннее движение. Единая сеть высокоскоростных платных дорог связывает крупные города страны. Налоги для владельцев автомобилей и налоги на топливо используются для поощрения экономичных технологий.

Общая протяжённость железных дорог — 27 182 км, из которых 2 893,1 км — электрифицированная со стандартной шириной колеи 1435 мм и 89,8 км — с узкой колеёй, которая тоже электрифицирована. Около половины из 20 656,8 км 1067-мм пути и 40 км 762-мм пути электрифицировано. Десятки железнодорожных компаний конкурируют на национальном и региональных рынках, например, 7 компаний Японских железных дорог, Kintetsu, Seibu Railway и Keio Corporation. Около 250 скоростных поездов синкансэн соединяют главные города страны. Японские машинисты известны своей пунктуальностью.

В Японии 173 аэропорта. Полёты — популярный способ передвижения. Крупнейший национальный аэропорт — Международный аэропорт Токио — является вторым по загруженности аэропортом Азии. Крупнейшие международные аэропорты включают в себя Нариту, Кансай и Тюбу, а крупнейшим портом является порт Нагои.

В экономике Японии морской транспорт играет очень важную роль, более того, без него немыслима повседневная жизнь этой густонаселенной страны. Природа обделила Японские острова полезными ископаемыми, поэтому ежегодно страна восходящего солнца вынуждена ввозить несколько сот миллионов тонн промышленного сырья, топлива, пищевых продуктов и других грузов. Практически весь внешнеторговый грузооборот монополизирован морским транспортом. Морские сообщения важны для грузоперевозок и внутри Японии, поскольку при небольшой ширине Японских островов любая часть этой страны находится вблизи моря, а хозяйственная деятельность почти полностью сконцентрирована на морском побережье.

Морской транспорт для Японии имеет исключительное значение как в каботажных, так и в международных связях. По тоннажу морского флота Япония занимала и продолжает занимать первые места в мире, хотя за последнее время почти половина его передана под «удобные флаги». Берега страны усеяны портами, из них 120 имеют международный статус. Самыми загруженными является портовые комплексы Токийского и Осакского заливов и Нагои. Двадцать два крупных морских порта, определяемые как специальные важные порты Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, включают города Тиба, Тояма, Химедзи, Хиросима, Кавасаки, Китакюсю, Кобе, Кудамацу, Муроран, Нагоя, Ниигата, Осака, Сакаи, Сендай/Сиогама, Сидзуока, Симоносеки, Токио, Томакомай, Вакаяма, Йоккаити и Иокогама.

Актуальной для Японии остаётся проблема сообщения между островами. Действуют постоянные паромные переправы и регулярные морские линии. Паромы связывают между собой четыре главных острова, а также меньшие острова. И, хотя количество прибрежных паромов на основных островах сократилось из-за увеличения строительства мостов и скоростных автомагистралей, некоторые из них ещё действуют. Существуют также регулярные и нерегулярные международные паромные линии в Китай, Россию, КНДР, Южную Корею и Тайвань.

Культура. Культура Японии сложилась в результате исторического процесса, начавшегося с переселения предков японского народа на японский архипелаг с материка и зарождения культуры периода Дзёмон. Современная японская культура испытала сильное влияние стран Азии (в особенности Китая и Кореи), Европы и Северной Америки, которая стремительно начала оказывать влияние на культуру Японии с начала 1960-х годов. Одной из особенностей японской культуры является её долгое развитие в период полной изоляции страны (политика сакоку) от всего остального мира в период правления сёгуната Токугавы, длившейся до середины XIX века — начала периода Мэйдзи.

На культуру и менталитет японцев большое влияние оказало изолированное территориальное положение страны, географические и климатические особенности, а также особые природные явления (частые землетрясения и тайфуны), что выразилось в своеобразном отношении японцев к природе как к живому созданию. Умение восхищаться сиюминутной красотой природы, как особенность национального характера японца, нашло выражение во многих видах искусств Японии.

Начиная с 1 января 1873 года в Японии была принята европейская система летоисчисления, но наряду с ней сохранилась и традиционная японская система летоисчисления по девизам правления императоров, заимствованная из Китая. Каждый император, вступая на престол, утверждает девиз (нэнго), под которым будет проходить его правление. Начало действия девиза правления считается первым годом нового исторического периода. Первый девиз правления — Тайка («Великие перемены») — был принят в 645 году, однако полностью эта система утвердилась, начиная с 701 года. Текущий период — Хэйсэй («Установление мира») — действует с 7 января 1989 года. В 1979 году парламент принял закон об обязательном употреблении нэнго в официальных документах.

Долгое время японская литература испытывала влияние Китая, литературные произведения также создавались на китайском языке. Первыми письменными памятниками считаются собрание японских мифов и легенд «Кодзики» («Записи о деяниях древности») и историческая хроника «Нихон сёки» («Записанные кистью анналы Японии» или «Нихонги» — «Анналы Японии»), созданные во время периода Нара (VII—VIII веках). Оба произведения были написаны на китайском языке, но с изменениями для передачи японских имён богов и других слов. В этот же период были созданы поэтические антологии «Манъёсю» и «Кайфусо» (751). Широко известны и за пределами Японии виды поэтических форм хайку, вака и разновидность последней танка.

Японская живопись — один из наиболее древних и изысканных из японских видов искусств, характеризуется широким разнообразием жанров и стилей. Искусство живописи в Японии тесно связано с искусством каллиграфии, принципы создания каллиграфических и живописных работ общие. В живописи большое внимание уделено линии, значительное количество картин — монохромные. Для японской живописи, как и для литературы, характерно отведение ведущего места природе и изображение её в качестве носительницы божественного начала. Начиная с X века, в японской живописи выделяют направление ямато-э: картины представляют собой горизонтальные свитки, которыми иллюстрировали литературные произведения. В XIV веке развивается стиль суми-э (монохромная акварель), а в первой половине XVII века художники начинают печатать укиё-э — гравюры на дереве, изображавшие гейш, популярных актёров театра кабуки и пейзажи. Влияние популярности гравюр укиё-э на европейское искусство XVIII века называют японизмом.

В Японии каллиграфия считается одним из видов искусств и носит название сёдо. Наравне с рисованием каллиграфия преподаётся в школах. Искусство каллиграфии было завезено в Японию вместе с китайской письменностью. В старину в Японии признаком культурного человека считалось владение искусством каллиграфии. Существует несколько различных стилей написания иероглифов. Совершенствованием стилей написания иероглифов занимались буддийские монахи.

Самым древним из видов искусств Японии является скульптура. Начиная с эпохи Дзёмон изготавливались разнообразные керамические изделия (посуда), также известны глиняные фигурки-идолы догу. В эпоху Кофун на могилах устанавливались ханива — скульптуры из обожжённой глины, поначалу простых цилиндрических форм, а затем более сложные — в виде людей или животных. История скульптуры в Японии связана с появлением в стране буддизма. Традиционная японская скульптура — это чаще всего статуи буддистских религиозных понятий (татхагата, бодхисаттва и др.) Одна из самых древних скульптур в Японии — деревянная статуя будды Амитабхи в храме Дзенко-дзи. В период Нара буддистские статуи создавались государственными специалистами-скульпторами. В период Камакура расцвела школа Кэй, ярким представителем которой был Ункэй. В качестве основного материала для скульптур (как и в японской архитектуре) использовалось дерево. Статуи часто покрывали лаком, позолачивали или ярко окрашивали. Также в качестве материала для статуй использовалась бронза или другие металлы. Наиболее яркими представителями японской деревянной скульптуры стали Энку (1632—1695) и Мокудзики (1718—1810).

Одним из ранних видов театра стал театр но, сложившийся в XIV—XV веках, актёры играли в масках и роскошных костюмах. В XVII веке сложился один из наиболее известных видов японского традиционного театра — кабуки «песня, танец, мастерство»), актёры этого театра были исключительно мужчины, их лица были сложным образом загримированы. Высоко ценится искусство оннагата, актёров, исполняющих женские роли. Кроме театров но и кабуки существует традиционный театр марионеток бунраку. Некоторые драматурги, например, Тикамацу Мондзаэмон писали пьесы для бунраку, которые позже ставились на «большой сцене» — в кабуки.

Аниме (или японская анимация) имеет высокую популярность во всём мире. Среди остальных жанров мультипликации выделяется большей ориентацией на взрослую аудиторию. Для аниме характерно дополнительное разделение на жанры для конкретной целевой группы. Критериями разделения служат пол, возраст или психологический тип зрителя. Часто аниме — это экранизации японских комиксов манга, также пользующихся большой популярностью. Как аниме, так и манга рассчитаны на разные возрастные аудитории. Достаточно большая часть манги рассчитана на взрослых. По состоянию на 2002 год около 40% всего издательского рынка в Японии занимают журналы с мангой.

Японская архитектура имеет столь же длинную историю как любая другая составляющая часть японской культуры. Первоначально испытав сильное влияние китайской архитектуры, японская архитектура разработала множество отличий и собственных подходов, присущих лишь Японии. В качестве примеров традиционной японской архитектуры можно назвать храмы, синтоистские святилища и замки в Киото и Наре. В целом, для японской архитектуры характерно стремление к простоте.

Традиционные деревянные жилые дома простых японцев, называемые, максимально приспособлены к климату страны. Минка имеет каркасную конструкцию с несущей колонной в центре дома и раздвижными дверями. В настоящее время минка сохранились только в сельской местности. VII век был отмечен бурным строительством буддийских храмов на территории Японии. Святилище Исэ-дзингу, посвященное богине Аматэрасу, — основная синтоистская святыня Японии. Своеобразием отличались японские замки, служившие не только для защиты своих хозяев от врагов, но и символом власти. Названия двух замков (Адзути и Момояма) дали название периоду в истории Японии — Адзути-Момояма. В изначальном состоянии сохранилось очень немного замков, многие средневековые замки были разрушены во время войн, сгорели при пожарах, были разобраны по указанию правительства как пережиток феодального прошлого, в XX веке часть замков была восстановлена. Необходимость отстраивать разрушенные здания после Второй мировой войны дала стимул для развития японской архитектуры. При этом отстроенные заново города сильно отличались от довоенных. Некоторые современные архитекторы, например, Ёсио Танигути и Тадао Андо, известны тем, что широко используют объединение традиционных японских и западных архитектурных влияний.

Кухня. Японская кухня отличается предпочтением натуральных, минимально обработанных продуктов, широким применением морепродуктов, сезонностью, характерными блюдами, специфическими правилами оформления блюд, сервировкой, застольным этикетом. Блюда японской кухни, как правило, являются ключевой достопримечательностью для туристов из других стран.

В Японии термин «японская кухня» обозначает традиционные японские продукты, похожие на те, которые существовали до конца национального затворничества в 1868 году.

Наиболее характерные особенности японской кухни:

— Использование преимущественно свежих продуктов, обязательно высокого качества. Практически не применяются продукты «длительного хранения», за исключением риса и соусов.

— Огромная номенклатура морепродуктов, используемых для приготовления блюд.

— Стремление сохранить первозданный внешний вид и вкус ингредиентов в блюде (к мясным блюдам это относится не всегда). Этим японская кухня отличается от большинства азиатских, где продукты в процессе приготовления нередко изменяются до неузнаваемости.

— Сезонность питания.

— Ориентация на сочетание сладкого с солёным и умами как базовый набор вкусов в основных блюдах.

— Небольшие порции. Количество еды набирается за счёт большего разнообразия блюд, а не размера порций.

— Специфические столовые приборы — большинство блюд нужно есть с помощью палочек, некоторые можно есть руками, ложки применяются крайне редко, вилки и ножи не используются вообще. По этой причине большинство блюд подаётся в виде небольших кусочков, которые удобно брать палочками и не нужно делить.

— Резко отличающиеся от европейских принципы оформления блюд, сервировки. Делается больший, чем в европейской кухне, упор на эстетичный внешний вид блюд и стола в целом.

— Специфический застольный этикет.

Рис является основным ингредиентом японской кухни и основой питания в Японии. В японском языке слово «гохан», подобно русскому «хлеб», обозначает не только конкретный продукт питания, но и еду вообще.

Для японской кухни предпочтительны сорта риса, характеризующиеся повышенной клейкостью при разваривании — при приготовлении из такого риса блюдо имеет структуру небольших комков, которые удобно есть с помощью палочек. Рис готовится как отдельное блюдо и используется в качестве компонента при приготовлении множества «комбинированных» блюд.

Рыба, моллюски, морские животные в японской кухне являются вторым по важности компонентом после риса. Как правило, при приготовлении они подвергаются лишь незначительной термообработке (обжарка, приготовление на пару), а в некоторые блюда (сасими) включаются просто в сыром виде. Применяются в японской кухне и морские водоросли.

Соя была принесена в Японию из Китая, она применяется в японской кухне в различных видах, однако практически всегда в глубоко переработанном виде: Соевое молоко — отвар из обжаренных и размолотых в порошок, либо замоченных и пюрированных сухих соевых бобов. Тофу (сыр, или, скорее, творог из соевого молока) — питательная основа для множества блюд. Юба — пенка, образующаяся на поверхности соевого молока, когда его кипятят для изготовления тофу. Используется в качестве заменителя мяса в вегетарианских блюдах. Соевый соус — приправа, чрезвычайно широко используемая. Представляет собой рассол от заквашивания отваренных и измельчённых в пюре соевых бобов. Соевая паста мисо, используемая как основа для супов и соусов. В отличие от соевого соуса, мисо — это осадок, образующийся в вышеупомянутом процессе. Ферментированные бобы натто. Эдамамэ — отварные бобы молочной спелости в стручках, популярная закуска к пиву. Одно из немногих исключений из правила о глубокой переработке.

Мясо (говядина и свинина) пришло в японскую кухню достаточно поздно из европейской и китайской. Мясо входит в состав многих блюд, как правило, заимствованных, например, рамэн часто подаётся с куском буженины тясю. Во многих блюдах мясо употребляется в виде чрезвычайно тонко нарезанных ломтиков (не толще 1 мм), что позволяет сильно сократить время приготовления и максимально сохранить вкус и аромат мяса.

Японские блюда готовятся в особых сковородах, горшках донабэ и агэмоно набэ. Характерной особенностью является то, что некоторые виды кухонной посуды используются для приготовления только одного или двух блюд — например, прямоугольная сковорода для свёртывания традиционного омлета, или сковорода с выемками для традиционных пончиков с осьминогом такояки и акасияки. Блюда, приготовленные во фритюре, подают на подносе под названием абура кири. Для приготовления пищи также используют европейскую и более экзотическую утварь (в частности, таджин). Для манипуляции ингредиентами во время готовки используются особые кулинарные палочки, примерно в полтора раза длиннее обычных и часто с металлическими концами — при приготовлении блюд во фритюре горячее масло портит деревянные и пластиковые палочки.